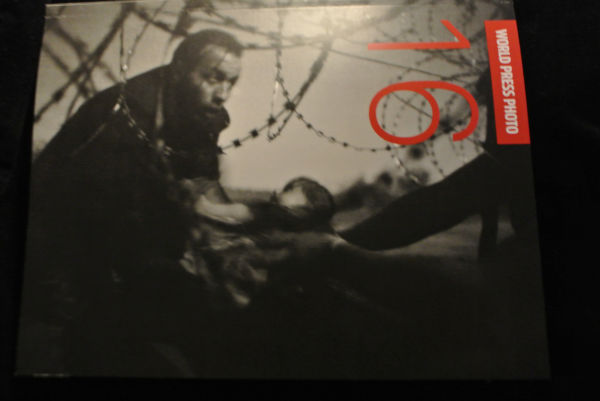

有刺鉄線の隙間から子供を渡すシリア難民。 ウォーレン・リチャードソン氏撮影の写真は2016年世界報道写真大賞を受賞した。東京都写真美術館で公開中(~10月23日)。

「この子だけでも何とか生き延びてほしい」。シリア難民の男性は、有刺鉄線の隙間から我が子を、ハンガリーに入国した難民仲間に手渡した。父親の目は「子供を頼むよ」と強く訴えている。

ウォーレン・リチャードソン氏(オーストリア人)が、セルビア‐ハンガリー国境で撮影した写真だ。2016年世界報道写真大賞を受賞した。

月明かりだけを頼りにシャッターを押したのだろう。写真がブレている。フラッシュをたけば国境警察に気づかれ、難民ともども拘束される。

「死なばもろとも」。被写体とカメラマンの信頼関係があってこその作品である。

文豪が星の数ほど言葉を費やしても表現できない切迫感がある。写真は雄弁だ。

たった一枚の写真が世界を揺さぶる。それは枚挙に いとま がない。昨年9月、トルコの海岸に遺体となって漂着した子供の写真は、難民問題の深刻さ残酷さを国際社会に訴えかけた。

海外、それも紛争地でしっかりとした報道写真を撮るのは容易ではない。有能なコーディネーターをつけなければ、ニュース性の高い被写体に行き当たる確率は極めて低くなる。

被写体との撮影交渉もコーディネーターの腕が左右する。

エジプト市民革命。田中は市民の後ろ側にいたため、アメリカ大使館を守ろうとする兵士と戦車を撮影できた。=2011年2月、タハリール広場から米国大使館に通じる道 写真:筆者=

撮ってはいけない物を撮りたくなるのがジャーナリストの性(さが)だ。

2011年2月、エジプト市民革命で、田中はカイロの幹線道路に配置された戦車を取材車の中から撮影した。

それが兵士に見つかりカメラを没収されそうになったが、コーディネーターの上手な取りなしもあって、カードを差し出すだけで済んだ。

以後もカイロでは5本の指では数えきれないほどカードを軍に差し出した。

運良く宿舎まで撮影カードを持ち帰ることができても、出国時に危うくなることがある。

2016年3月、わずか1ヵ月でロシア軍が、クリミア半島(当時ウクライナ領)を落とした時がそうだった。

コーディネーターがロシア系でしかも交渉術に優れていたため、ディープな所まで撮影できた。

ロシア・ナンバーの軍用車両が我がもの顔で半島を走り、ウクライナ軍基地は次々と力で落とされて行った。

ロシアの軍事力によるクリミア半島占領は疑いようがなかった。

クリミア半島の出口はロシア軍が塞ぎ、トルコへの飛行機も飛ばなくなっている。さて証拠写真を東京に持ち帰り、世に問うにはどうすべきか?

インターネットで送れば傍聴網にかかる。PCに落としても国境でチェックされるだろう。

写真は最小のUSBにコピーしてケツの穴に入れることにした。

結局、件のUSBは体内に隠すことなく持ち帰ることができたが、薄氷を踏む思いをした。一枚の写真が世に出るまでには、苦難の道のりがある。

ウクライナ軍基地を制圧するロシア軍部隊。力による占領の証拠写真だ。ケツの穴に入れて東京に持ち帰るつもりだった。=2014年3月、クリミア半島 写真:筆者=

~終わり~